Científicas locales participaron de un estudio que arrojó que más de 9 de cada 10 peces estudiados consumieron plásticos, un dato similar a lo que ocurre en el hemisferio Norte y África. Estos resultados resaltan la necesidad de mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales

En un trabajo inédito, que demandó casi seis años, científicos de tres universidades nacionales, –entre ellos la UNS–, detectaron el alcance de los microplásticos en una especie de pez que habita en el norte de la Patagonia, con muestras tomadas en una zona costera urbanizada y otra turística.

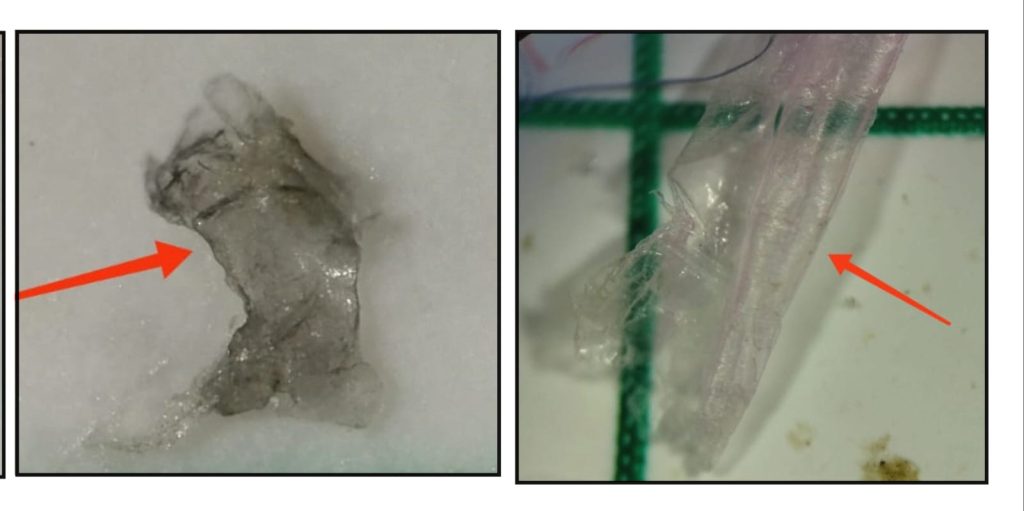

El resultado fue que el 93% de los ejemplares de bagres blancos (Genidens barbus) contenían microplásticos –un promedio de 19 partículas en cada uno–, compuestos básicamente por fibras de entre 0,5 y 1,5 mm (probablemente de ropa y redes de pesca) y residuos plásticos de envases comida y bebida, derivados de la actividad humana, tanto en la costa como en los vertederos fluviales.

“Dado que los peces son organismos móviles, el contenido de este tipo de elementos en su tracto digestivo puede servir como un indicador indirecto en tiempo real de los niveles ambientales. Estos resultados resaltan la necesidad de mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales, una vía clave de liberación de microplásticos al medio ambiente, y promover mejores prácticas de gestión de residuos para mitigar la contaminación”, recalcan las autoras. Del estudio participaron las científicas locales Natalia Buzzi, Melisa Fernández Severini y Maialen Ardusso pertenecientes al grupo de investigación Grupo de investigación de química en ambientes de transición (IADO, CONICET/UNS); de la Universidad de Río Negro Aimé Funes y Andrea Tombari y Fabio Malanca y Guido Rimondino, de la Casa de estudios de Córdoba.

La especie elegida es de relevancia pesquera, se la considera vulnerable y el resultado sería un indicio de lo que ocurre con otras variedades de fauna marina, según explicaron los autores.

El informe “Microplastics in vulnerable catfish: Baseline data from Northern Patagonia’s Genidens barbus”, fue publicado en la revista científica Regional Studies in Marine Science (ELSEVIER).

Los datos indican que la incidencia de la contaminación supera en porcentaje por cada animal a los registrados en estuarios de Brasil, Reino Unido y España. “Los valores hallados son similares a los de América del Norte y África”, recalcaron.

“Estos hallazgos son alarmantes, ya que son un contaminante emergente con potenciales efectos negativos tanto para la salud humana como para el medio ambiente. La investigación también encontró una correlación clara entre la abundancia en los peces y en el entorno, lo que subraya la necesidad urgente de abordar este problema en la región.

“Para nosotras fue fundamental hacer esta investigación, por lo que implica llenar un vacío sobre el tema en el país y que a partir de los resultados se puedan diseñar estrategias de conservación adecuadas”, dijo Melisa Fernández Severini.

Las muestras fueron tomadas en diciembre de 2019 y marzo de 2020 en aguas del estuario de Río Negro (ubicada en dicha provincia) y en Bahía San Blas (del distrito de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires); ambos sectores conectan con el océano Atlántico. Por costa los separan 35 km y son contrastantes, por ser una urbana y la otra, con movimiento básicamente de pesca recreativa.

“Nuestra hipótesis era que los ejemplares del estuario, por ser un área más urbanizada, exhibiría mayor abundancia de este tipo de residuos que los de la Bahía. No obstante, eso no fue así, y en ambos casos los resultados fueron similares, lo cual indica la incidencia en todo el ecosistema marino del lugar”, destacan.

Los ejemplares fueron capturados por las investigadoras de la UNS y de Río Negro; en los laboratorios de esta última se extrajeron los órganos, en el IADO local (UNS- Conicet) se digirieron los estómagos y analizaron las muestras de microplásticos. En Córdoba, se analizaron los distintos tipos de polímeros.

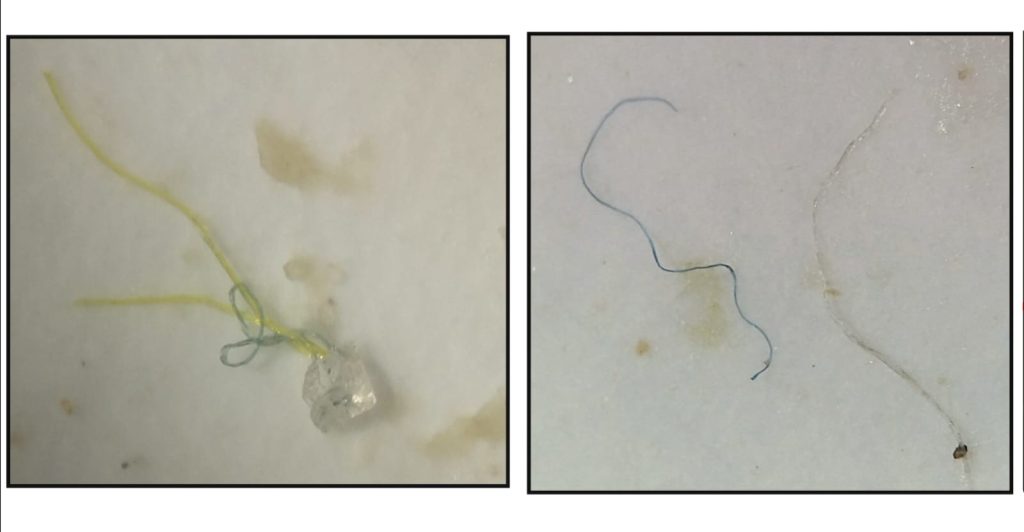

Cada partícula fue clasificada según su forma, tamaño, color y material, siguiendo técnicas reconocidas internacionalmente para asegurar la validez de los datos.

Los bagres ingieren este tipo de fibras al confundirlas con alimento. Las partículas transparentes fueron las más comunes con un 39 %, seguidas del amarillo (13 %), el negro (12 %) y el azul (12 %).

La caracterización química reveló celulosa (proveniente de papel y cartón), tereftalato de polietileno (conocido como PET, de envases de bebidas y alimentos, ropa y productos industriales), polipropileno (PP, usado en envases y elementos médicos), algodón-poliamida (conocido como nylon), poliacrílico (material plástico) y resina alquídica (usada para pinturas) y destacando como posibles fuentes las aguas residuales urbanas, en el caso del estuario de Río Negro, y las actividades pesqueras, en San Blas.

“Evaluar la exposición a esos restos tiene implicancias directas en la salud del ecosistema y en la seguridad alimentaria humana. La alta incidencia de contaminación evidencia la magnitud del problema, incluso en ambientes con bajo impacto urbano, y resalta la necesidad de mejorar la gestión de residuos y aguas residuales en zonas costeras”, indican.

¿Qué son?

Los microplásticos comprenden una mezcla heterogénea de partículas con diversas formas, desde esféricas hasta fibras alargadas, y varían en tamaño desde unas pocas micras hasta 5 milímetros.

Se ha documentado que más de 700 especies marinas los ingieren, incluidos bivalvos, cangrejos, mamíferos, tortugas marinas, aves y peces.

Con una captura pesquera marina mundial en crecimiento y un consumo de pescado per cápita de 20 kg/año, la exposición humana a través de animales contaminados es una preocupación creciente.